翻字

むかしおとこうゐかうふりして

ならの京かすかの里にしるよし

してかりにゐにけりそのさとに

いとなまめいたる女はらからすみ

けりこの男かいまみてけりおも

ほえすふる里にいとはしたなくて

有けれは心ちまとひにけり

男のきたりけるかりきぬのすそ

をきりて歌をかきてやるその男

しのふすりのかりきぬをなんきたり

ける

春日のゝわかむらさきのすり衣

しのふのみたれかきりしられす

となんおひつきていひやりけるついて

おもしろきこともや思ひけん

みちのくの忍ふもしすり誰ゆへに

みたれそめにし我ならなくに

といふ哥の心はへなりむかし人はかく

いちはやきみやひをなんしける

古文

昔、男、初冠して、

平城(奈良)の京、春日の里に知るよしして、

狩に往にけり。

その里に、いとなまめいたる女はらから住みけり。

この男、垣間見てけり。

おもほえず古里に、いと端なくありければ、

心地惑ひにけり。

男の着たりける狩衣の裾を切りて、歌を書きて遣る。

その男、しのぶずりの狩衣をなむ着たりける。

かすが野の若紫のすり衣

しのぶのみだれ限り知られず

となむおいつきて言ひ遣る。

ついでおもしろきことともや思ひけむ。

みちのくの忍ぶもぢずり誰ゆゑに

みだれそめにし我ならなくに

といふ歌の心ばへなり。

昔人は、かくいちはやき雅をなむしける。

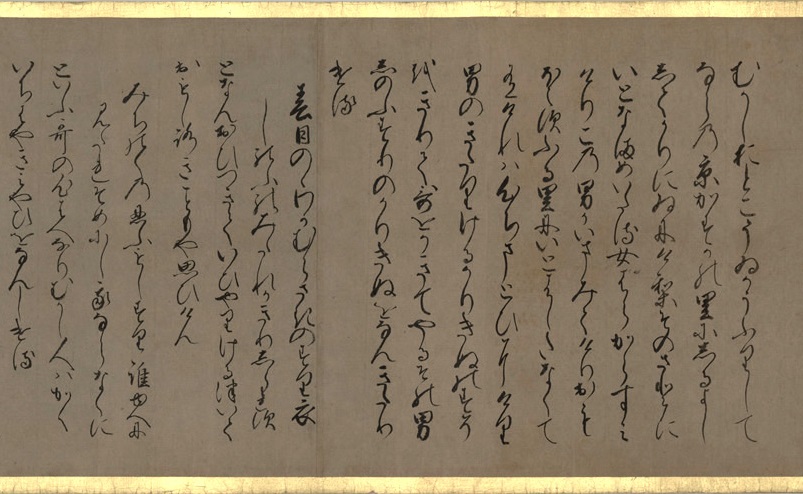

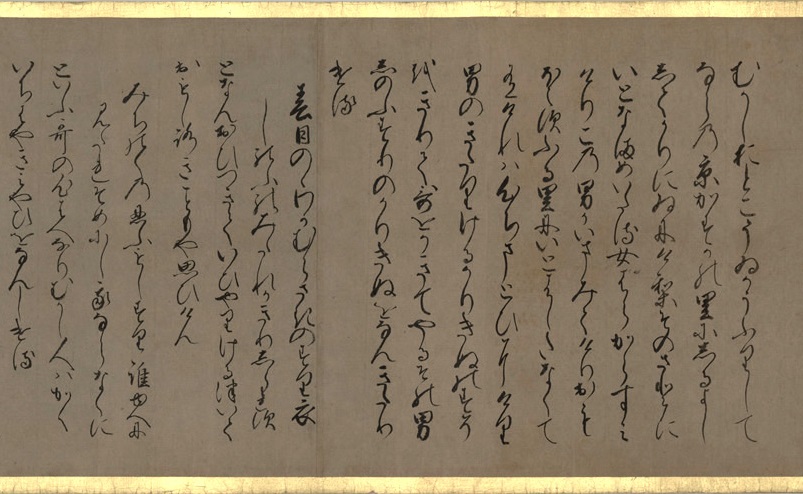

【説明】

伊勢物語、初段 初冠(うひかうぶり)を例に、

実際の古典がどのように記されていたかを紹介しています。

一番上の画像が同志社大学図書館よりお借りした、江戸時代の写本の画像です。

次の段には、画像の文字を現代のひらがなに直したもの、

3段目は、そこに句読点を打ち、ひらがなを漢字に適宜かえたものです。

訳に関しましては、ほかのサイトや書籍などを参考にしてください。

なお、内容の正確さに関しての保障はできませんので、ご注意ください。